読書感想文

自然主義文学の名著「破戒」

島崎藤村は教職に就く傍ら、詩人として多くの詩集を発表し近代詩の確立に貢献しました。

その後、1906年に自費出版された『破戒』が評判を呼び、自然主義文学の未来を切り拓き一流作家の地位を確立します。

国語の教科書には必ず登場する文豪。

皆さんもテスト勉強のために名前だけは覚えたんじゃないでしょうか?

僕の場合は国語の担任の先生の「面白いから読んだ方がいいと」という一言がなぜか妙に引っかかってしまって、実際読んでみたところ、面白いなどという言葉では片づけられないほどの感動と衝撃を受けました。

本を読んで泣いたのはあれが初めてでした。

あらすじ

明治後期、信州小諸城下の被差別部落に生まれた主人公・瀬川丑松は、その生い立ちと身分を隠して生きよ、と父より戒めを受けて育った。

その戒めを頑なに守り成人し、小学校教員となった丑松であったが、同じく被差別部落に生まれた解放運動家、猪子蓮太郎を慕うようになる。

丑松は、猪子にならば自らの出生を打ち明けたいと思うが、父の戒めからその思いは揺れ続けるのだが、

やがて学校では丑松が被差別部落出身であるとの噂が流れ、更に猪子が壮絶な死を遂げたことで、丑松は追い詰められていく。

現代では我々に馴染みのない”身分差別”をテーマにした作品ですが時は倒幕間もない明治時代。

士農工商の更に下に位置付けられ差別されていた人々の葛藤が残酷なまでに克明に描かれています。

身分制度が撤廃されたとはいえ、世間的には”新平民”と蔑まれ、理由なく忌み嫌われるという現代の感覚では考えられない理不尽な現実が、当時実際にあったのだということに衝撃を受けました。

学校の授業ではそういうことはちゃんと教えてくれなかった気がします。

身分制度があったというのは習ったけど、小説の中で語られる差別の実情はとても悲惨です。

古い作品なので、時折理解が難しい部分もありますが、それを置いても作品を読ませる強烈な力がこの作品には秘められていると思います。

主人公 丑松が次第に追い詰められていく心理的な描写や、差別の様子を克明に描き出す場面など、正直気持ちのいい作品ではありませんが、最期に父の戒めを破って秘密を打ち明けるシーンはとても感動的です。

作品が発表された当時は書き言葉と話し言葉が違う古典が主流だったのに対して、言文一致の流れを受けて話し言葉をそのまま読むような文体で書かれた『破戒』は自然主義文学の方向性を決定づけた名著として激賞されました。

現在我々が読んでいる小説はすべてこの形式で書かれているし、古典の文章を書ける日本人も少数でしょう。

文章の在り方を再定義するという時代の中で書かれた明治時代の作品は日本語がとてもきれいだと僕は思います。

関連記事

-

号泣必至「ブラックジャックによろしく」

-

和む少年犯罪小説「オーダーメイド殺人クラブ」

-

心温まる美術史ミステリー「楽園のカンヴァス」

-

多重人格者による凶悪犯罪を描いた伝説の小説「ジキル博士とハイド氏」

-

仕事熱心な雨男「死神の精度」

-

社会派サスペンス「震える牛」

Gの構成元素 でよく読まれている記事

-

リテラシー低くても映画は観たい

映画「ダヴィンチコード」は何がスゴかったのか?

2006年 アメリカ ロン・ハワード監督作品 主演:トム・ハンクス、オドレイ・トトゥ 出演:ジャン・レノ ダン・ブラウン氏の世界的ベストセラーとなった同名小説を映像化し、大ヒットを記録した作品にして、キリスト教の教義を冒涜する内容としてローマ教会が抗議した問題作。 【pri……

-

音楽が無いと生きていけない

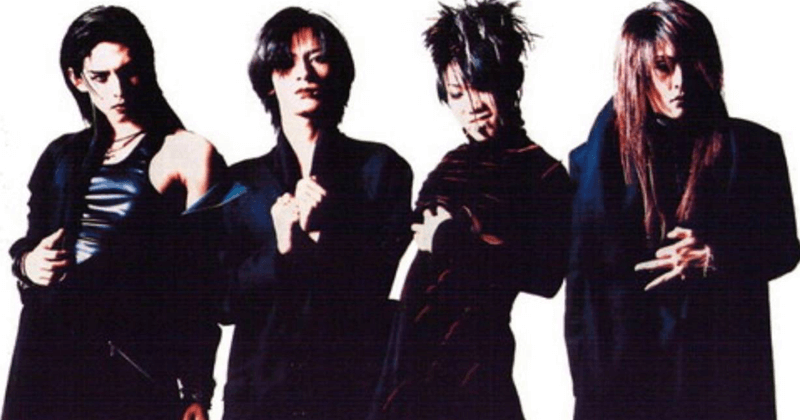

世界で一番好きなバンドは「ZI:KILL」です

ロックにはじめて触れた時の感動は今でも鮮明に覚えている。 鮮烈な印象と攻撃的な音の波に心が打ち震えて 今にも走り出したくなるような焦燥感にも似た衝動が胸の奥で沸騰するのを感じた。 意味もなくソワソワして、ジッとしているのが息苦しい。 今思うとそれは 「恋」 したときの感情にスゴク近かった……

-

名古屋系の最高峰「ROUAGE」

-

今更だけど、ヴィジュアル系の魅力について語りたい

-

ホラードラマの金字塔「エコエコアザラク」